Artículo publicado por Leonardo Brown en la revista digital Suroeste del sitio en red Comunidad y Justicia (Chile), el 3 de agosto de 2023

«El conflicto entre la OTAN y Rusia representa un punto de inflexión en la ruptura del orden unipolar, como tránsito hacia la multipolaridad, que admite la coexistencia de grandes potencias bajo un mutuo reconocimiento (…) Nosotros tenemos claro que ésta es la hora de Hispanoamérica, que solamente será nuestra en el momento en el que los hispanos despertemos a nuestra conciencia, para fabricar nuestro destino»

Fragmentación social y ausencia de un proyecto común

El nuevo orden multipolar

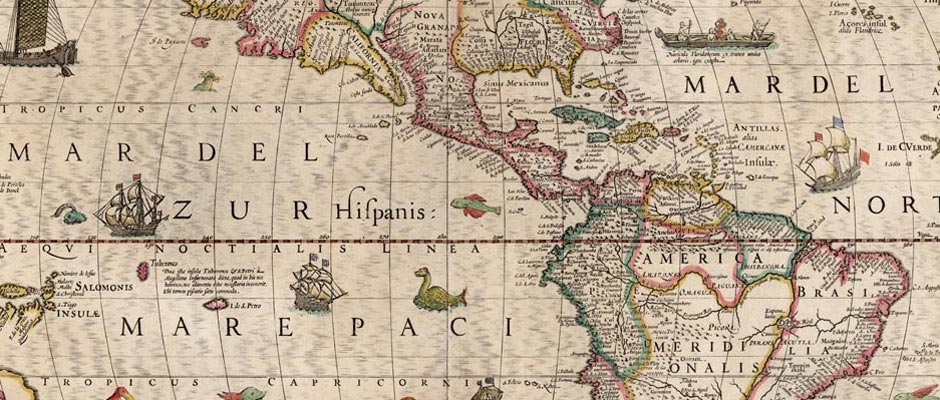

Los eventos acaecidos durante el transcurso del siglo XX significaron la desaparición definitiva del modelo de Estado-nación, establecido por la Paz de Westfalia de 1648, el cual se fundamenta en el concepto de soberanía y el plano de igualdad jurídica entre naciones. El desenlace de la Segunda Guerra Mundial orientó la política internacional hacia un modelo bipolar, sucedáneo de la Conferencia de Yalta de 1945, en el cual se consolidaron dos polos de poder: Washington y Moscú. Todo ello sin que se perdiera un nominal reconocimiento de la soberanía y la independencia de los Estados nacionales, como cuestión estrictamente de iure en el seno de la Organización de las Naciones Unidas.

El mundo bipolar funcionó sobre la base de una paridad en potencial económico y estratégico-militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, a la vez que existía una oposición ideológica entre el capitalismo liberal y el comunismo soviético. El año de 1991 vio la desaparición de uno de estos polos, con la disolución de la Unión Soviética. A partir de este momento, la política internacional transitó hacia un “mundo unipolar», dirigido por los intereses y la política exterior de los Estados Unidos de América y de sus aliados de la OTAN. En las últimas tres décadas, el mundo ha atestiguado la expansión de la ideología norteamericana, centrada en el capitalismo, el lenguaje de los “derechos humanos” y la democracia liberal, parámetro pretendidamente universal bajo el cual se ha buscado por la presión tanto económica como bélica, la creación de una “América Global”.

El conflicto entre la OTAN y Rusia representa un punto de inflexión en la ruptura del orden unipolar, como tránsito hacia la multipolaridad, que admite la coexistencia de grandes potencias bajo un mutuo reconocimiento, fenómeno al que denominaremos como “el nuevo orden multipolar” (Dugin, A.; “La Multipolaridad. Definición y diferenciación entre sus significados”). La decadencia del Imperio norteamericano, sin que por ello desaparezca su influencia y alcance mundial, posibilita un nuevo marco de la política internacional, en el que los Estados Unidos, China, y Rusia, actuarán como las potencias hegemónicas al frente del planeta. Esto a la par que cobrarán mayor importancia “potencias emergentes”, como el caso de la India, Irán, Brasil, entre otros, con una cada vez mayor preeminencia del llamado G-2 entre China y Rusia. Todo ello en el contexto del auge de alianzas internacionales con un enfoque regionalizado, por oposición a global.

La desdolarización y el apartamiento del orden mundial estadounidense por parte de numerosos países, particularmente africanos, asiáticos, e hispanoamericanos, es una realidad. Se nos ofrece una coyuntura en la que se permite un rango de maniobra mayor para “naciones de segundo orden» en el contexto geopolítico. Los Estados Unidos oscilan entre una política de “neomonroísmo”, representada por el gobierno demócrata de Joe Biden, y un gobierno de mutuo reconocimiento más abocado a la política económica, representado por el bando republicano cristalizado en el expresidente Donald J. Trump. La dirección que ha tomado la política exterior del gobierno demócrata en turno no ha hecho otra cosa que acelerar un inevitable desentendimiento de una cada vez mayor parte del mundo con el gobierno global norteamericano.

En el caso de Hispanoamérica, hemos visto en tiempos recientes, en el caso de países como Honduras, el reconocimiento exclusivo de la República Popular China, en desprecio de Taiwán, como única nación china; hablando de Argentina, esta nación se ha incorporado a las políticas monetarias de los BRICS, sin perjuicio de las propuestas en pro de los Estados Unidos, por candidatos neoliberales como Javier Milei, que buscan revertir el inevitable proceso de desdolarización. Está claro que los Estados Unidos de América se resisten a perder su esfera de influencia sobre el continente americano, pues queda fuera de duda que ésta es la base que le ha permitido la continuación de su hegemonía global, ya anunciada desde el siglo XIX, con la “Doctrina Monroe” y el infame “Destino Manifiesto”.

La ruptura del orden unipolar estadounidense, lógicamente, produce un vacío ideológico, en el que se resquebraja la homogeneización de los valores pretendidamente universales de los norteamericanos. El tránsito hacia el orden multipolar es en sí mismo un cuestionamiento a la vigencia de los ideales de la “América Global», controversia que se suscita tanto en el plano de lo teórico como de lo fáctico. La superación de la orientación estadounidense produce un hueco que es necesario llenar, si es que se quiere comenzar a desarrollar una política nacional e internacional propia.

Para salir de la atrofia en la que se encuentran sumidas nuestras naciones, tristemente ocupadas por políticos mediocres que no conocen otro son que el del flautista de Hamelín de conveniencia —siempre vendidos a intereses mezquinos y/o extranjeros—, es urgente replantearnos el papel que queremos desempeñar en el nuevo orden multipolar. El panorama deseable, por tanto, no es dar la espalda a Nueva York para someterse a Pekín o a Moscú, sino comenzar por la introspección: ¿quiénes somos y por qué no podemos dejar de percibirnos como tristísimos patios traseros?

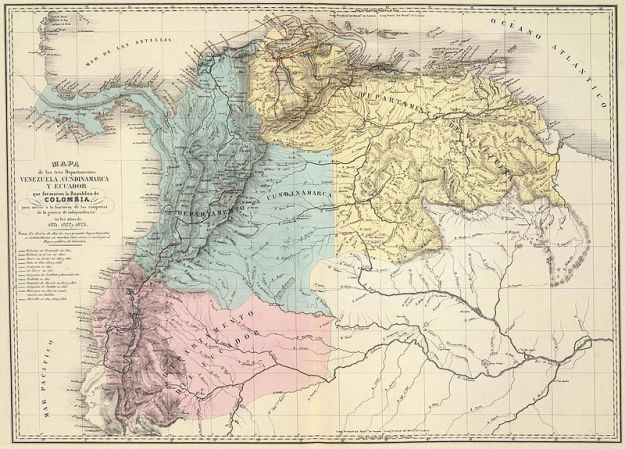

Debemos tener muy claro que, si los Estados Unidos han triunfado en instalar su hegemonía sobre el continente americano, esto ha sido posible por la misma fragmentación que padecen los pueblos hispanos. Nuestras guerras civiles y nuestras secesiones, al comienzo del siglo XIX no implicaron una separación frente a una entidad política “extranjera”, a la que hemos denominado “Imperio Español”, sino un radical apartamiento de nuestra esencia y nuestro estilo como forma particular de ser, siguiendo a Manuel García Morente. De la misma manera en la que el indio, el mestizo y el criollo batallan incesablemente en el terreno interno de lo social, las repúblicas Hispanoamericanas luchan por una supremacía cortoplacista frente a sus naciones hermanas. En sentido opuesto, la espiritualidad hispana, digna herencia de la Cristiandad, trascendía las fronteras y los límites geográficos, para unir nuestros destinos bajo el Evangelio.

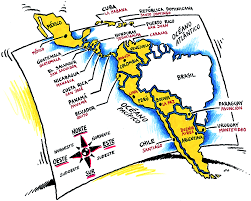

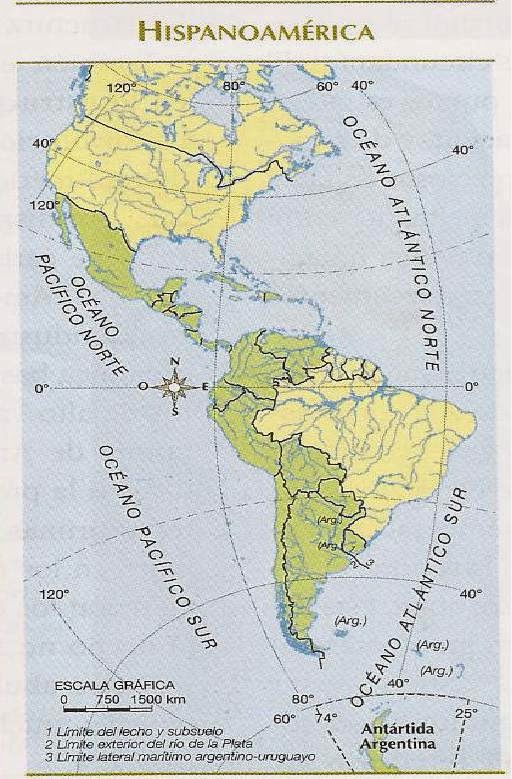

En el contexto geopolítico, todos parecen percibir con nitidez la unión indisoluble de los pueblos hispanoamericanos, aunque sea bajo la aberrante denominación de “Latinoamérica”; todos, por supuesto, menos nosotros mismos, obsesionados en encontrar puntos de discordia con quienes realmente compartimos no solamente lazos culturales, regionales, lingüísticos, sino más aún, espirituales. Ya bien decía Vasconcelos en su clásica obra “Bolivarismo y Monroísmo”, publicada por primera vez en Santiago de Chile, en 1933:

En cuanto a la política externa, bastará recordar lo que cada extranjero ilustre que nos estudia, confirma, y es: que somos un bloque étnico y político desde el Bravo hasta el Plata. Y que de no reconocerse esta unidad en la acción pública estamos condenados a seguir siendo factorías productoras; mercados de lanas y trigo en la Argentina; oro y plata, petróleo en México, y poblaciones extranjerizantes, clientes del Cinematógrafo de Hollywood y de los alcoholes de exportación, Whiskeys, que no hubiera ingurgitado un esclavo de la civilización de nuestros ancestros, fundamentada dichosamente en la vid (Vasconcelos, J.; “Bolivarismo y Monroísmo”).

Nosotros tenemos claro que ésta es la hora de Hispanoamérica, que solamente será nuestra en el momento en el que los hispanos despertemos a nuestra conciencia, para fabricar nuestro destino. Comencemos por reconocer que el patriotismo mexicano no tiene por qué excluir el patriotismo guatemalteco, el venezolano, el chileno, el argentino, el dominicano o el colombiano, sino todo lo contrario, pues al amar lo que somos terminaremos por amar lo que también es nuestro vecino, con quien compartimos lengua, espíritu y costumbres. ¿Qué impulso colectivo tienen las naciones hispanas si no es el de la conciencia católica?

La fragmentación de la sociedad y la ausencia de un proyecto común

Al hablar de México, es innegable que el país parece haber renunciado desde hace mucho al anhelo de ser una nación libre, con destino propio. Nuestra humillante derrota a manos de los yanquis en el 48 sigue siendo una carga moral que oprime los hombros de todo mexicano, casi siempre avergonzado de su herencia —excepto para lucir camisetas de fútbol—, terreno propicio para el florecimiento de “pochismos” [1], en la asimilación consumista de costumbres extranjeras. La división entre la población india, mestiza y criolla, hace que los teóricos deterministas y los pseudointelectuales sentencien nuestra situación como un espacio en el que la lucha de clases y la destrucción de los “privilegiados” ocurrirá inevitablemente, solamente en cuestión de tiempo.

La importación de la mentalidad liberal, de cuña protestante, ha instalado en la mentalidad mexicana el egoísmo como criterio rector. El individualismo hace prevalecer una visión bajo la cual cada persona debe buscar su propio interés, en desprecio de cualquier lazo de unión con sus semejantes, como fondo común sobre el cual se desarrolla todo aspecto de la vida comunitaria. El resultado de estas doctrinas disolventes no puede ser otro que el vacío espiritual por la prevalencia de lo material, lo cual, a su vez, detona “el divorcio del indio y del mestizo, el divorcio de mestizos y criollos, el divorcio de lo español y lo indígena” (Guzmán Valdivia, I.; “Nuestra Reconquista”) dejando a la sociedad como un mero caparazón ensamblado por la conveniencia, en el que confluyen los egoísmos de las castas.

Cuando en México teníamos espíritu, lo mexicano consistía, por el contrario, en “la alianza perenne de indios mestizos y criollos”. Lo que es lo mismo para el peruano, el chileno, el ecuatoriano y el argentino, siendo que “lo hispanoamericano tiene por esencia esta mezcla” (Vasconcelos, J.; “Bolivarismo y Monroísmo”); mezcla a la que hemos denominado mestizaje, posibilitada por la universalidad espiritual que permite la compenetración de las almas de cara a un proyecto común: la salvación de todos. Se entiende, así, que al referirnos a lo mexicano, hemos hablado de una especie de lo hispano, género común al que todos pertenecemos.

Este trágico escenario nos viene por el profundo desconocimiento de la personalidad del mexicano, y de los pueblos hispanoamericanos en general. El abandono de nuestras raíces provoca un entorno propicio para el florecimiento de pseudonacionalismos, bajo la ridícula forma del indigenismo, y otras fórmulas racistas ideadas a lo anglosajón y lo germánico. Se desconoce que la raza no es ni la sangre ni el color de piel, ni los rasgos faciales ni el tipo de cabello. A decir de don Isaac Guzmán Valdivia, “la raza es espíritu, es conformación anímica, es forma de entender la vida. La raza es cultura, es síntesis de tradiciones y anhelos comunes, es historia y destino” (Guzmán Valdivia, I.; “Nuestra Reconquista”).

La nacionalidad mexicana brotó en el momento en el que los proyectos de vida del indio y del español se unieron en perfecta e indestructible asimilación, de cara a realizar el ideal eterno de la Cristiandad. En esta coyuntura, no existían diferencias entre el indio, el mestizo y el criollo, cuando los anhelos y los deberes se repartían en proporción a cada grupo para lograr un solo destino. La única argamasa viable para un cúmulo tan variado de personalidades es la afirmación católica, en la fe inquebrantable en la obra de Cristo, y en la filiación de todos los linajes bajo el patronazgo de María Santísima de Guadalupe, Emperatriz de América. La conciencia católica es el único verdadero criterio con el cual juzgar el rumbo de México, como de toda Hispanoamérica. Nuestro destino es el de la Hispanidad, y la Hispanidad es, esencialmente, conciencia católica. La conciencia católica es la única posibilidad que tenemos para ser nosotros mismos.

Bajo el pensamiento del “ojalá nos hubieran colonizado los ingleses”, y las divisiones artificiosas entre izquierdas y derechas, o los llamados “liberales y conservadores», jamás se reivindica la esencia de lo hispano. Por el contrario, en México y en Hispanoamérica se observan frecuentemente los intentos propagandísticos de reivindicar «lo indígena», aunque claro está, siempre en castellano. Lejos de beneficiarse al indígena hispano, lo que sucede, en realidad, es que con ello sencillamente se responde a los dictados de la política exterior norteamericana, firmemente afianzada bajo los lineamientos de la antiquísima y perversa “Doctrina Monroe”:

Es protestantizante y es pro-imperialista toda propaganda de renacimiento cultural indígena autóctono, así se revista con los disfraces del comunismo. El retorno a la monstruosidad azteca o a la modorra incaica sería, aparte de imposible, suicida, para la competencia que hemos de librar con todas las naciones, en el manejo de los destinos americanos. No hay sino lo criollo como elemento defensivo contra la absorción (Vasconcelos, J.; “Bolivarismo y Monroísmo”).

Del Panamericanismo a la Hispanidad

Siguiendo el pensamiento de don José Vasconcelos, concebimos al ideal hispanoamericano como el proyecto de “crear una federación con todos los pueblos de cultura española”, mientras que al monroísmo lo entendemos como el “ideal anglosajón de incorporar las veinte naciones hispánicas al Imperio nórdico, mediante la política del panamericanismo” (Vasconcelos, J.; “Bolivarismo y Monroísmo”). Hispanoamérica es posible amando a nuestras patrias chicas como parte de una Patria Grande, que nos hermana, como ya hemos dicho, en sentido metafísico, por oposición a material.

Las repúblicas hispanoamericanas son el fruto de la fragmentación violenta, de la implosión del Orbe Hispano, tanto por debilidad, como por recelos entre nosotros. De todo ello sacó gran partido el imperio anglosajón, que logró su expansión, siempre anunciada por la penetración de misioneros protestantes y de capitalistas norteamericanos, como sucedió en el caso de Tejas, modelo para la tragedia que continuamos experimentando al día de hoy, fatídicamente normalizada. Pues, a decir verdad, “lo cierto es que la conquista moral se adelanta a la material y ya no necesita hacer gran esfuerzo el estadista del norte para imponer su política en el sur” (Vasconcelos, J.; “Bolivarismo y Monroísmo”).

Mientras nosotros nos empecinamos en afirmar lo diferente que somos de un guatemalteco, un hondureño, o un peruano, los amos de nuestros destinos ríen por nuestra incapacidad de notar la disgregación. En nada interesa que baste un momento de convivencia entre hispanos para notar la profunda afinidad que nos hermana, nuestra preocupación se halla en no contradecir las sutiles narrativas divisionistas del extranjero, capaz de encontrarnos muy europeos, o muy indígenas, con tal de hallarnos nada españoles. Y así, inevitablemente se acalla nuestra historia, silenciado “el triunfo magnífico de España, que, en sólo trescientos años, dio la misma sangre, la misma lengua y cultura, a quinientas naciones indígenas y a dos continentes. Mientras que la pobre Europa, a los dos mil años de brega, está todavía dividida en italianos y holandeses galos y teutones” (Vasconcelos, J.; “Bolivarismo y Monroísmo”).

No queremos ver que la nuestra es la más semejante de todas las razas extendidas sobre el planeta, “más uniforme que los chinos, cuya unidad no rompe el hecho de que se dividen en sublenguas”. Cualquier mexicano que haya cruzado la frontera norte por cualquier motivo se puede percatar de la manera en la que nos cataloga el norteamericano, obsesionado por hacer distinciones basadas en la etnografía, método pseudocientífico bajo el cual se nos da el tratamiento despectivo de “latinos”. Y así seamos los únicos que no nos percatemos de nuestra fuerza como hispanismo continental, las potencias extranjeras no dejan de mostrarse intranquilas cada vez que se perciben amenazados por el eventual resurgimiento de una Hispanidad unida.

Todo esto nos debe llevar a adoptar resoluciones concretas. La primera de ellas deberá consistir en reconstruir la mentalidad espiritual que poseía el Orbe Hispano cuando existían los Virreinatos. No es ni en la independencia, ni en los momentos cumbre de los nacionalismos en los que ha brillado la Hispanidad. Por el contrario, nuestra fragmentación ha sido posible porque hemos traicionado nuestro destino, de donde nos ha venido nuestra endeblez. Lo que se propone no es otra cosa que retomar los principios que constituían la concepción de la vida que en aquellos momentos se tenía: el retorno a una orientación vital cuya directrices venían de las luces de lo Alto.

Y antes de que se califique este proyecto común como españolista, insistimos en aquello que con toda lucidez identificaba don Isaac Guzmán Valdivia:

Son los indios los poseedores del espíritu patrio. Son ellos los que están del lado de la obligación, del deber, con el sentimiento trágico de la vida clavado en el corazón, buscando su perfección moral en el martirio heroico del verdadero creyente. ¡Quién lo dijera! Los que en el capítulo anti-cristiano de nuestra historia aparecen como víctimas del obscurantismo español son los que conservan en el alma la luz inextinguible de la Hispanidad (Guzmán Valdivia, I.; “Nuestra Reconquista”).

Es la población indígena la que, sorprendentemente, más arraigada tiene la conciencia católica del hispano. Conciencia que, ante todo, es conformación espiritual, en la que se alienta la patria por actitudes del alma, y no de la sangre ni del color de piel. Siendo la cultura católica, ante todo, religión, la religión penetró hondamente en las almas de los indios, para elevarlos a la concepción cristiana del hombre. Ni siquiera las llamadas reformas ni la Revolución han logrado hacer del indio un ciudadano en más de un siglo y medio, a la manera burguesa, pues éste permanece como hombre, hombre cristiano:

El indio cree en el destino trascendente del hombre. No teme la miseria y no rehúye el sufrimiento. No teme el dolor ni le amedrenta el martirio. Aprendió a encontrar el secreto del valor heroico ante la esperanza de su salvación eterna y aprendió también a creer que sólo se salvan los que en el dolor se redimen (Guzmán Valdivia, I.; “Nuestra Reconquista”).

Por el contrario, la manipulación extranjerizante, ya sea en clave de liberación marxista, o de pseudonacionalismos indigenistas, es la que pretende desarraigar al indígena de sus costumbres. Se le dice ahora que la vida a la que debe aspirar es otra a la que conoce por legado de sus ancestros. Se le predica la religión materialista, en la que la redención consiste en la satisfacción de las necesidades, en la que la vida no es deber, sino derecho. Religión en la que las aspiraciones concluyen con la muerte, sin posibilidad de trascendencia, en la que la vida es lucha de clases, y que el “éxito” es para disfrutarse en esta vida, en el Aquí y en el Ahora. Un credo sin dolor ni tragedia, pues lo único que importa dentro de sus preceptos es la alegría del poseer, del júbilo fugaz de la embriaguez y de la satisfacción animalesca del instinto sexual.

No son pocos los que quedan sorprendidos cuando el indio reacciona con desconfianza a un ideario tan hostil. Los pseudointelectuales “anticolonialistas” creen saber algo del indígena con su empirismo positivista y sus teorías “etnohistóricas”, tratándolo como pieza de museo o espécimen de zoológico, proceso que la sociología anglosajona hace extensivo a los estudios análogos del “latino”. Desconocen que nuestra identidad no se entiende sin el mestizaje, que es ante todo espiritual, como legado de la misionalidad de la civilización hispano-católica.

¿Cómo construir el destino común de Hispanoamérica?

El paso urgente, como se habrá visto, es comenzar en afirmarse en lo que se es. Para ello es necesario impulsar la cultura mexicana en su identidad mestiza, hispana. Una cultura que nos eleve, asegurando los proyectos en común que trasciendan la raza y el interés egoísta, para dejar de privilegiar solamente a grupos favorecidos. Naturalmente que esta cultura debe defenderse de lo extranjero, fomentando aquello que eleve el espíritu y no el embrutecimiento de los sentidos, como bien decía Vasconcelos:

En lo social es menester mantenerse alerta para que la novedad que es nuestro deporte continental no nos lleve a rebajamientos del nivel estético, como cuando reemplazamos nuestro arte, nuestro teatro naciente, por la vulgaridad mercantilizada del industrialismo. El recuerdo de lo que fuimos en el continente ha de darnos fortaleza, para resistir contaminaciones mediocres y rudas. La conciencia de ser rama de la gran cultura latina podrá defendernos. Lo que importa ante todo es la reconquista del orgullo fundado en el conocimiento y valorización del extranjero; en la conciencia y en la emoción de lo propio (Vasconcelos, J.; “Bolivarismo y Monroísmo”).

El futuro de Hispanoamérica será factible en el cultivo de los lazos espirituales entre las naciones hispanas, con el reconocimiento mutuo de lo que somos, y del conjunto que conformamos. No se trata de renunciar a la individualidad, sino de entenderla como parte de un todo. El Orbe Hispano tiene todo lo necesario para ser una superpotencia, no como proyecto imperial de subyugación, sino en el sentido cristiano de convertirse en Luz del Mundo, buscando la libertad y el engrandecimiento de todos en el bien, según la cosmovisión católica, que no es otra cosa que universal.

¿Por qué nos hemos hecho tanto a la idea de que nacimos para servir en la triste condición del sometido? ¿Cuánto más se necesita para iniciar una geopolítica de la integración? Cuatrocientos millones de hispanohablantes lo atestiguan, con una extensión territorial inigualable. Acceso a recursos naturales, y a ambos océanos; entornos rodeados de todo tipo de climas, con una vasta extensión terrestre para fomentar espacios agrícolas, a diferencia de la superpoblación de las colmenas norteamericanas, europeas y asiáticas. Ya no hablemos del anhelo de convertirnos en rectores del mundo, pensemos simplemente en la urgencia de hacernos dueños de nuestros destinos.

Hemos de comenzar por retornar a nuestra Historia, descartando la óptica deformante del “progreso”, bajo los estándares fijados por la Modernidad protestante. Es imperante abandonar la mentalidad y la conducta de la imitación, esa angustia por convertirnos en lo que no somos, ni seremos, por más grandes que sean los esfuerzos de la asimilación, los cuales nunca producirán algo distinto del meteco, o el descastado. Desechemos los prismas del cientificismo positivista y de la metodología tecnocrática para retornar a nuestro hondo sentido espiritual católico. Solo así habremos de destruir el acongojante prejuicio de la inferioridad mestiza.

Notas

[1] México: “modo de pensar o actuar propio de un pocho”. Pocho a su vez significa, dicho de un mexicano: “Que adopta costumbres o modales de los estadounidenses”.